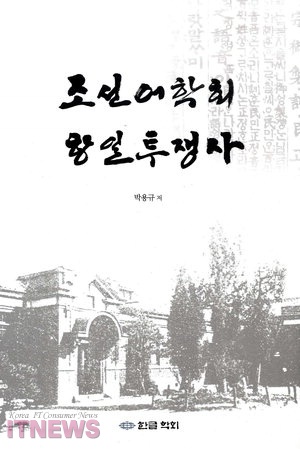

[저자와의 만남] 박용규 박사의 '조선어학회 항일 투쟁사'

by 아이티뉴스 2012-10-17 11:35:11

[조선어학회 항일 투쟁사], 한글학회, 2012 저자 : 박용규

서평 : 성충모(문학박사, 세종교육문화진흥원장)

2012년 올해는 일제가 일으킨 조선어학회 사건이 일어난 지 70주년이 해이다. 한국근대사 전공자이자 한글학회 연구위원인 저자 박용규 박사는 이 책을 통해 일제시기 서울 한복판인 종로구 화동 129번지에 주소를 둔 조선어학회라는 민족주의 학술단체가 어떻게 일제의 조선어 말살 정책에 맞서 언어 독립투쟁을 전개하였는지를 상세히 밝혔다. 또한 저자는 조선어학회의 창립과 발전, 그리고 활동상을 서술하였고, 이어서 일제가 조선어학회를 탄압하게 된 배경과 전개 과정에 대해 자세히 분석하였다.

조선어학회 사건은 1942년 10월 1일에 발생하였다. 일제는 조선어학회의 인사들이 언어독립투쟁을 전개하고 있다고 간파하여, 조선어학회의 사무실을 철저히 여섯 내지 일곱 차례나 수색하였고, 급기야 조선어학회의 회원 33명을 검거하여 탄압하였던 것이다. 일제는 조선어학회의 인사들을 치안유지법 위반으로 처벌하였다. 일제시기에 독립운동을 하던 사람들이 모두 치안유지법 위반으로 옥고를 치렀다. 일제에 검거된 조선어학회의 인사 가운데 이극로는 징역 6년형을 언도받기에 이르렀다.

저자는 크게 다섯 가지를 새롭게 주장하고 있다.

첫째, 조선어학회의 한글 운동이 일제의 조선어 말살에 맞선 언어독립투쟁이었다는 주장이 이 책의 가장 큰 특징이다. 저자는 1930·40년대 조선어학회의 한글 운동은 비타협 민족주의자인 이극로가 기획하여 이윤재·신명균·최현배 등과 함께 우리말과 글을 정리·유지하여 민족과 민족성을 보전하는 운동이었다는 주장한다. 이러한 한글운동은 일제의 조선어 말살 정책에 맞섰기 때문에 항일독립투쟁이라는 것이다.

아울러 저자는 조선어학회를 단순히 민족어를 연구·정리한 학술단체로만 한정지어 본 것이 아니라, 민족어의 정리와 영구적 보전을 통해 민족독립의 토대를 마련하고자 한 반일 성향의 민족주의 학술단체였다고 주장하고 있다.

저자는 일제가 남긴 조선어학회 사건 판결문을 심층적으로 검토하였다. 종래의 연구에서는 일제가 남긴 판결문의 내용 가운데 ‘심모원려’가 무엇을 뜻하는지에 대해 주목하지 않았다. 저자는 일제가 조선어학회 활동에 대해 ‘심모원려’라고 기술한 의미를 무엇인지를 생각하며 그 의미를 밝혀보고자 하였다.

이극로와 그의 동료들의 심모원려가 일제에 의해 끝내 발각되었지만, 그들이 남긴 심모원려로 나온 작품인 민족어 3대 규범집(한글맞춤법 통일안, 사정한 조선어 표준말 모음, 외래어표기법 통일안)이 해방 후 곧바로 국어 규범으로 자리를 잡아 국어의 혼란을 막는데 기여하였다고 저자는 주장한다.

둘째, 일제가 독립운동에 무관한 조선어학회에 대해 독립운동을 전개한 것으로 조작하여 탄압한 사건이 바로 ‘조선어학회 사건’이라는 종래의 주장을 상세하게 비판하고 있다. 종래의 주장대로라면 조선어학회가 독립운동과 무관한 데도 일제의 억지 조작 때문에 무고하게 조선어학회와 그 인사들이 탄압을 받은 꼴이 되는 셈이다.

이에 대해 저자는 조선어학회 사건은 일제의 조작과 날조 때문에 탄압 받은 사건이 아니라, 언어독립운동을 전개하고 있었기 때문에 일제로부터 탄압을 받을 수밖에 없었던 사건이라고 주장한다.

조선어학회의 회원들을 1942년 검거하기 전인 10여 년 동안, 일제는 조선어학회를 민족주의자들의 소굴로 파악하고 있었다. 1938년에 이미 일제는 조선어학회를 요주의단체로 규정하고 있었다. 조선어학회에 대해 일제는 감시와 탄압을 이어가다가 조선어학회의 회원인 정태진이 연루된 작은 사건이 일어나자, 이를 빌미로 조선어학회를 전면적으로 탄압하게 되었다고 저자는 주장하고 있다.

저자는 1942년 함흥경찰서에서 “한글 운동을 통해서 조선의 독립에 이바지하려 했다.”라는 이극로의 진술을 확보한 일제 경찰이, 이를 바탕으로 조선어학회와 그 한글 운동을 독립운동을 획책한 단체요 활동으로 결론을 내렸다는 사실을 새로 제시하였다.

셋째, 항일투쟁을 전개한 조선어학회 선열 33인에 대해 최초로 밝혔다. 지금까지 남북한에서 나온 조선어학회에 대한 연구 가운데 조선어학회 사건에 관련된 33인에 대한 제대로 된 연구는 없었다. 부분적인 연구에 그쳤다. 저자는 조선어학회 사건에 직접 관련된 33인이 무슨 연유로 일제로부터 탄압을 받을 수밖에 없었는지를 분석하였다. 일제가 내린 형량을 기준으로 33인의 순서를 정해 서술하였다. 일제의 고문으로 옥사한 이윤재와 한징을 먼저 기술하고, 조선어학회를 실질적으로 이끌어간 이극로를 세 번째로, 우리나라 최고의 국어학자인 최현배를 네 번째로 서술하였다. 조선어학회 사건은 한글운동 관련자(21명)뿐만 아니라 조선어사전 편찬 후원자(8명), 조선어학회의 자매기관 관련자(3명), 세계피압박민족대회 관련자(1명)까지 처벌하였다는 점에서 이채를 띤 민족운동이었다.

넷째, 해방 정국기의 조선어학회의 활동을 분석하였다. 저자는 방대한 자료를 바탕으로 조선어학회가 왜 우리민족의 문자생활에서 한글 전용을 관철시키려고 하였는지, 왜 한글맞춤법 통일안과 표준어 사정안과 외래어표기법 통일안을 국어 규범집으로 전환시키려고 하였는지, 왜 우리말 도로 찾기 운동을 전개하였는지를 규명하였다. 저자는 한글 전용을 관철하고자 함이 문자생활에서 3천만 동포가 읽고 쓰는데 차별받지 않아야 하고, 문맹을 타파하여 국민의 지적 수준을 향상시키고자 하는 의도에 있었다고 밝혔다. 아울러 한글맞춤법 통일안과 같은 규범이 있었기에 해방 후 국어의 혼란을 막아주는데 기여하였다고 밝혔다. 이와 같은 국어규범이 있었기 때문에 식민지 시기 국어였던 일본어가 우리나라에서 공용어로 남을 수 없었고, 미·소 점령군과 함께 들어온 영어와 소련어가 교육 용어로 똬리를 틀 수 없게 되었던 것이다. 우리말 도로 찾기 운동이 우리말을 정화시켰을 뿐만 아니라 식민모국의 국어로 행세한 일본어의 잔재를 말끔히 청산하는데 기여하였음을 밝혔다.

마지막으로 저자는 해방 뒤 대한민국에서 항일투쟁을 전개한 조선어학회 관련 인사를 독립유공자로 포상함은 당연한 조치였다고 하면서, 북측 정권에 참여한 이극로, 이만규, 정열모 등 국어학자와 한글운동가에 대해서도 대한민국에서 포상하여 줄 것을 제안하고 있다. 이러한 제안을 하는 이유로 저자는 우리나라의 헌법에 나와 있는 영토조항을 그 근거로 들고 있다. 우리나라 영토인 한반도에 살고 있는 동포들이 북측에도 있기에 체제를 떠나 일제시기에 독립운동을 전개한 인사들에 대해 포상을 하는 것이 통일을 앞당기는 조치라고 본다. 타당한 주장으로 여겨진다.

저자의 책을 통해 독자들은 우리말과 글의 소중함을 다시 한 번 확인할 수 있을 것이다. 말과 글이 민족의 정체성을 유지하는 핵심요소이기에 그렇다. 우리는 지금 21세기를 살고 있다. 남과 북의 모든 책은 한글 전용과 가로쓰기로 편집되어 있다. 그러나 20세기는 그렇지 못하였다. 한자가 섞인 국한문혼용체의 문장과 세로짜기로 된 책이 상당하였다. 한글 전용과 가로쓰기로 문자생활을 하게 된 것은 거저 이루어지 않았다는 사실이다.

한글 전용과 가로쓰기를 주장한 국어학자 주시경의 노선을 조선어학회의 선열들이 20세기 내내 주장하고 보급한 운동을 전개한 결과로 이루어졌다. 이러한 사실을 독자들이 기억하여 이를 계승하여 주기를 바랄뿐이다.

[책 목차]

제1장∙지금까지의 연구에 대한 비판적 검토

1. 연구사 검토 11

2. 이 책의 구성과 자료 소개 23

제2장∙조선어학회의 창립과 발전

1.조선어학회의 등장 배경 29

1) 일제의 조선어교육 탄압

2) 조선어연구회의 활성화 필요성

3) 조선어연구회에 참여한 이극로의 적극적 활동

2. 조선어학회의 창립과 발전 34

1) 조선어학회의 등장

2) 조선어학회의 발전

제3장∙일제강점기 조선어학회의 한글 운동 활동상

1.민족어 규범 수립 운동 45

1) 한글맞춤법 통일안 제정

2) 조선어 표준말 사정 완성

3) 외래어표기법 통일안 제정

2. 민족어대사전 편찬 84

1) 우리나라 국어사전 편찬의 역사 개괄

2) 조선어대사전 편찬 추진

3. 우리 말글 보급 운동 111

1) 한글 보급의 과정

2) 한글 강연․강습 운동

3) 한글날 기념행사 거행

4) 조선기념도서출판관과 양사원 조직

제4장∙일제의 조선어학회 탄압

1. 조선어학회 탄압의 배경 139

1) 조선어학회의 활발한 활동

2) 일제의 감시와 탄압

3) 일제의 조선어학회 인식

2. 조선어학회 탄압의 전개과정 153

1) 사건의 발단

2) 결정적 계기

3) 학회 관련자 검거

4) 일제의 고문

5) 일제의 처벌

3. 조선어학회 탄압의 결과 171

4. 조선어학회 사건이 남긴 역사적 의미 173

제5장∙항일 투쟁을 전개한 조선어학회 33인 열전

1. 이윤재 181 2. 한징 189 3. 이극로 191

4. 최현배 202 5. 이희승 208 6. 정인승 214

7. 정태진 218 8. 이중화 222 9. 이우식 225

10. 김법린 228 11. 이인 231 12. 김양수 235

13. 김도연 237 14. 장현식 240 15. 장지영 241

16. 정열모 243 17. 김윤경 246 18. 이석린 249

19. 권승욱 251 20. 이만규 252 21. 이강래 256

22. 김선기 258 23. 이병기 261 24. 서승효 264

25. 윤병호 269 26. 이은상 270 27. 정인섭 273

28. 서민호 275 29. 안재홍 276 30. 신윤국 278

31. 김종철 280 32. 권덕규 281 33. 안호상 283

《조선어학회 관련 인물 약전》

1. 조선어학회 사건에 증인으로 붙들려가 심문을 받은 인물 285

1) 곽상훈 2) 김두백 3) 김준연 4) 민영욱

5) 방종현 6) 백낙준 7) 임혁규 8) 정세권

2. 조선어학회를 도운 인물 293

1) 공탁 2) 김성수 3) 김활란 4) 박원삼

5) 윤상은 6) 윤홍섭 7) 이상춘 8) 이철원

9) 최순주 10) 한격만 11) 허영호 12) 허정

3. 조선어학회 발전에 커다란 공적을 남긴 인물 299

1) 신명균 2) 문세영 3) 신영철

제6장∙해방 정국기 조선어학회의 활약상

1. 조선어학회의 재건 307

2. 조선어학회의 활동상 319

1) 한글 전용의 관철

2) 한글맞춤법 통일안 보급

3) 국어 교원의 양성

4) 교과서 편찬

5) 조선말큰사전 편찬 간행

6) 우리말 도로 찾기 운동

7) 한글 보급 운동

3. 조선어학회의 활동상이 갖는 역사적 의미 362

제7장∙조선어학회 한글 운동의 민족사적 의미

1. 한글 운동은 곧 항일 투쟁 365

2. 반봉건 근대화 운동 396

3. 한글 운동의 역사적 의미 416

<청원서> 조선어학회 순국선열 추모탑 건립의 일 425

∙참고문헌 427

∙찾아보기 440

[책 목차]

제1장∙지금까지의 연구에 대한 비판적 검토

1. 연구사 검토 11

2. 이 책의 구성과 자료 소개 23

제2장∙조선어학회의 창립과 발전

1.조선어학회의 등장 배경 29

1) 일제의 조선어교육 탄압

2) 조선어연구회의 활성화 필요성

3) 조선어연구회에 참여한 이극로의 적극적 활동

2. 조선어학회의 창립과 발전 34

1) 조선어학회의 등장

2) 조선어학회의 발전

제3장∙일제강점기 조선어학회의 한글 운동 활동상

1.민족어 규범 수립 운동 45

1) 한글맞춤법 통일안 제정

2) 조선어 표준말 사정 완성

3) 외래어표기법 통일안 제정

2. 민족어대사전 편찬 84

1) 우리나라 국어사전 편찬의 역사 개괄

2) 조선어대사전 편찬 추진

3. 우리 말글 보급 운동 111

1) 한글 보급의 과정

2) 한글 강연․강습 운동

3) 한글날 기념행사 거행

4) 조선기념도서출판관과 양사원 조직

제4장∙일제의 조선어학회 탄압

1. 조선어학회 탄압의 배경 139

1) 조선어학회의 활발한 활동

2) 일제의 감시와 탄압

3) 일제의 조선어학회 인식

2. 조선어학회 탄압의 전개과정 153

1) 사건의 발단

2) 결정적 계기

3) 학회 관련자 검거

4) 일제의 고문

5) 일제의 처벌

3. 조선어학회 탄압의 결과 171

4. 조선어학회 사건이 남긴 역사적 의미 173

제5장∙항일 투쟁을 전개한 조선어학회 33인 열전

1. 이윤재 181 2. 한징 189 3. 이극로 191

4. 최현배 202 5. 이희승 208 6. 정인승 214

7. 정태진 218 8. 이중화 222 9. 이우식 225

10. 김법린 228 11. 이인 231 12. 김양수 235

13. 김도연 237 14. 장현식 240 15. 장지영 241

16. 정열모 243 17. 김윤경 246 18. 이석린 249

19. 권승욱 251 20. 이만규 252 21. 이강래 256

22. 김선기 258 23. 이병기 261 24. 서승효 264

25. 윤병호 269 26. 이은상 270 27. 정인섭 273

28. 서민호 275 29. 안재홍 276 30. 신윤국 278

31. 김종철 280 32. 권덕규 281 33. 안호상 283

《조선어학회 관련 인물 약전》

1. 조선어학회 사건에 증인으로 붙들려가 심문을 받은 인물 285

1) 곽상훈 2) 김두백 3) 김준연 4) 민영욱

5) 방종현 6) 백낙준 7) 임혁규 8) 정세권

2. 조선어학회를 도운 인물 293

1) 공탁 2) 김성수 3) 김활란 4) 박원삼

5) 윤상은 6) 윤홍섭 7) 이상춘 8) 이철원

9) 최순주 10) 한격만 11) 허영호 12) 허정

3. 조선어학회 발전에 커다란 공적을 남긴 인물 299

1) 신명균 2) 문세영 3) 신영철

제6장∙해방 정국기 조선어학회의 활약상

1. 조선어학회의 재건 307

2. 조선어학회의 활동상 319

1) 한글 전용의 관철

2) 한글맞춤법 통일안 보급

3) 국어 교원의 양성

4) 교과서 편찬

5) 조선말큰사전 편찬 간행

6) 우리말 도로 찾기 운동

7) 한글 보급 운동

3. 조선어학회의 활동상이 갖는 역사적 의미 362

제7장∙조선어학회 한글 운동의 민족사적 의미

1. 한글 운동은 곧 항일 투쟁 365

2. 반봉건 근대화 운동 396

3. 한글 운동의 역사적 의미 416

<청원서> 조선어학회 순국선열 추모탑 건립의 일 425

∙참고문헌 427

∙찾아보기 440

![[보고서] 딥씨크 출현과 한국 AI 미래전략](http://itnews.or.kr/wp-content/uploads/2025/02/7-218x150.png)

![[2024 애플 동향] ③ 애플카 ‘프로젝트 타이탄’의 실패 원인](http://itnews.or.kr/wp-content/uploads/2024/03/1-2-218x150.png)

![[2024 애플 동향] ② 애플카 ‘프로젝트 타이탄’ 10년간 의 여정](http://itnews.or.kr/wp-content/uploads/2024/03/4-218x150.png)

![[2024 애플 동향] ① 애플 프로젝트 타이탄’ 종료](http://itnews.or.kr/wp-content/uploads/2024/03/Midjourney-218x150.png)